4月28日,庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话强调,新时代新征程,必须紧紧围绕党的中心任务,汇聚起工人阶级和广大劳动群众的磅礴力量,脚踏实地、奋发进取、拼搏奉献,一步一个脚印把实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图变成现实。

哈工程威廉体育williamhill严浙平教授现场参加表彰大会,被授予“全国先进工作者”荣誉称号。

严浙平,现任船舶控制工程教育部工程研究中心主任、全国高校黄大年式教师团队负责人。作为我国水下智能无人系统研究的先行者之一,严浙平传承弘扬哈军工精神、紧贴强国强军需要,带领团队坚持“把文章写在海洋装备中、融入海洋里”,在水下智能无人系统领域开展基础科学问题研究、前沿创新技术探索、领域专业高端人才培养和示范应用,攻克了总体多学科优化、自主航海与作业、水下试验与测试等一系列关键技术难题,聚焦国家重大战略需求研发出系列水下智能无人系统,为我国海洋强国建设和国防科技发展作出了重要贡献。成果获得国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步特等奖1项、一等奖1项;入选国家级人才,荣获全国创新争先奖、省五一劳动奖章等荣誉称号。

2025年是中华全国总工会成立100周年,本次评选共表彰全国劳动模范和全国先进工作者2426名,其中全国先进工作者 756名。评选坚持面向基层、突出一线,具有广泛的代表性和示范性。严浙平获此荣誉,是对其个人科研贡献和育人成果的高度肯定,更是学校在服务国家战略、培养高层次人才方面的重要突破。

“全国劳动模范和先进工作者”每5年评选表彰一次,是我国劳动者的最高荣誉之一,旨在表彰在各行业中紧跟时代、勇于创新、崇尚科学、追求进步的优秀代表,激励广大劳动者弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

强国强军矢志深蓝,他三十余年探索浪花下的技术创新

“个人理想融入强国之梦

获得方向指引

技术理念融入强军之魂

获得不竭动力”

从1990年来到哈工程求学至今

严浙平扎根祖国北方

35年如一日

深耕水下智能无人系统技术创新

为“挺进深蓝”贡献全部力量

“三敢三求”解决科研真问题

上个世纪九十年代

严浙平就跟随导师边信黔教授

在国内最早开始

水下智能无人系统相关研究

团队经过近20年的努力

成功研发母型试验平台

41号楼实验室的墙壁上悬挂着的

“敢想、敢为、敢赢

求真、求实、求严”

是团队实践中凝练的“三敢三求”文化

“诚信、和谐、开拓、创新”

是团队发展中形成的科研精神

也是严浙平矢志海洋科技创新

打造国之重器的真实写照

海洋水下环境极其复杂

给技术创新带来了极大的困难

水下智能无人系统

属于高技术复合体

涉及总体设计、导航、控制

定位、能源、水声

材料、结构、推进等多学科

控制、导航是系统的“大脑”

也是严浙平的主要研究方向

“水下的相关研究

是一门实践科学

要‘探边摸底、试验验证’

解决问题必须要到现场。”

科研攻关、海上试验

加班、出差对于严浙平

已经是家常便饭

他的抽屉早已被外出的登机牌塞满

一次紧急任务

严浙平参与设计方案

一周内画了十几厘米厚的系统结构图

在湖试海试中

放缆绳、测数据、拧螺丝

他都亲力亲为示范

为了节省试验时间

他带领团队成员

住在海边的板房里

不分昼夜奋战百余天

在水中放置设备时

他的脚被缆绳缠绕差点落水

设备被渔网缠绕

他第一个跳下水切割

最危险的时刻

严浙平总是迎难而上

他带领团队紧紧围绕国家需求

攻克了一系列关键技术难题

研发出系列水下智能无人系统

为培育和发展水下新质生产力

不断作出贡献

以身作则、协同创新,打造水下科研“国家队”

“高端设备的国产化研发

要组建国家队协同创新”

严浙平坚持“两头在外,中间在内”的

“哑铃式”科研组织模式

提出团队专注科技创新

和校内多个学科紧密融合

与行业内优势单位合作攻关

形成“小核心大外围”的技术路线

在解决真问题中实现技术创新

在创新成果转化中发现新问题去攻克

为了实现更多技术突破和成果转化

严浙平总是东奔西跑、苦口婆心

作为多个领域的技术专家

他从不吝交流自己独特的创新想法

水下无人系统与智能技术团队

从创建者边信黔教授开始就很重视

基础理论和前沿知识的学习

在严浙平的继续带领下

团队成员到行业前沿一线学习

扩展思路方法

团队同时承接多个重要项目和任务

每周定期开协调会

集中讨论项目进展和遇到的困难

经常“红脸出汗”“火花四溅”

也正是在一次次碰撞中

不断产生新的思路

严浙平认为

团队负责人要“胆大心细”

在总体布局、关键问题上

敢拍板、能负责

在实际研究的每个环节

要着重关注细节

“哪怕是一个螺丝拧不紧

都会导致试验的失败

绝不能掉以轻心”

一次测试试验中

设备一通电就被烧

团队成员怎么都找不到原因

项目进展一度停滞

严浙平敏锐地发现了

强弱电隔离不到位导致互相干扰

迅速解决了问题

团队成员陈涛说

“言传身教、以身作则

严老师很少给我们讲大道理

他总是先做后说、多做少说

只要有他在

我们的心里就有底”

严浙平性格直率

生活上朴素简单

与人交往真实坦诚

他经常对团队成员说

“为了国家需要把事干成

永远是第一位

不要计较个人得失”

他将团队成员的成长放在心上

在大事小事上做到公平公正

让青年教师挑大梁承担重要任务

博士研究生吴迪

放弃了其他城市的高薪工作

选择回到团队参与科研

吴迪说:“年轻时能够有机会

做具有挑战性的项目意义非凡。”

团队目前有近40人

培养出5名国家级人才

留住了一批青年骨干

大家伸开如手掌各有所长和方向

握起来挥出去就是有力的“拳头”

学科融合+科研实践。培养拔尖创新人才

严浙平在就读硕士研究生期间

为了了解前沿需求

提升工程实践能力

曾经坐火车前往武汉、昆明等地

来到工厂实地调研实践

也是在与救生艇等设备的深度接触中

对智能无人产生了浓厚的兴趣

他将自己的研究方向

确定为船舶控制与数据融合

当时能够查阅到的资料非常少

严浙平数次前往北京

在图书馆借阅外文资料

常常一次背回来一麻袋书

废寝忘食地学习

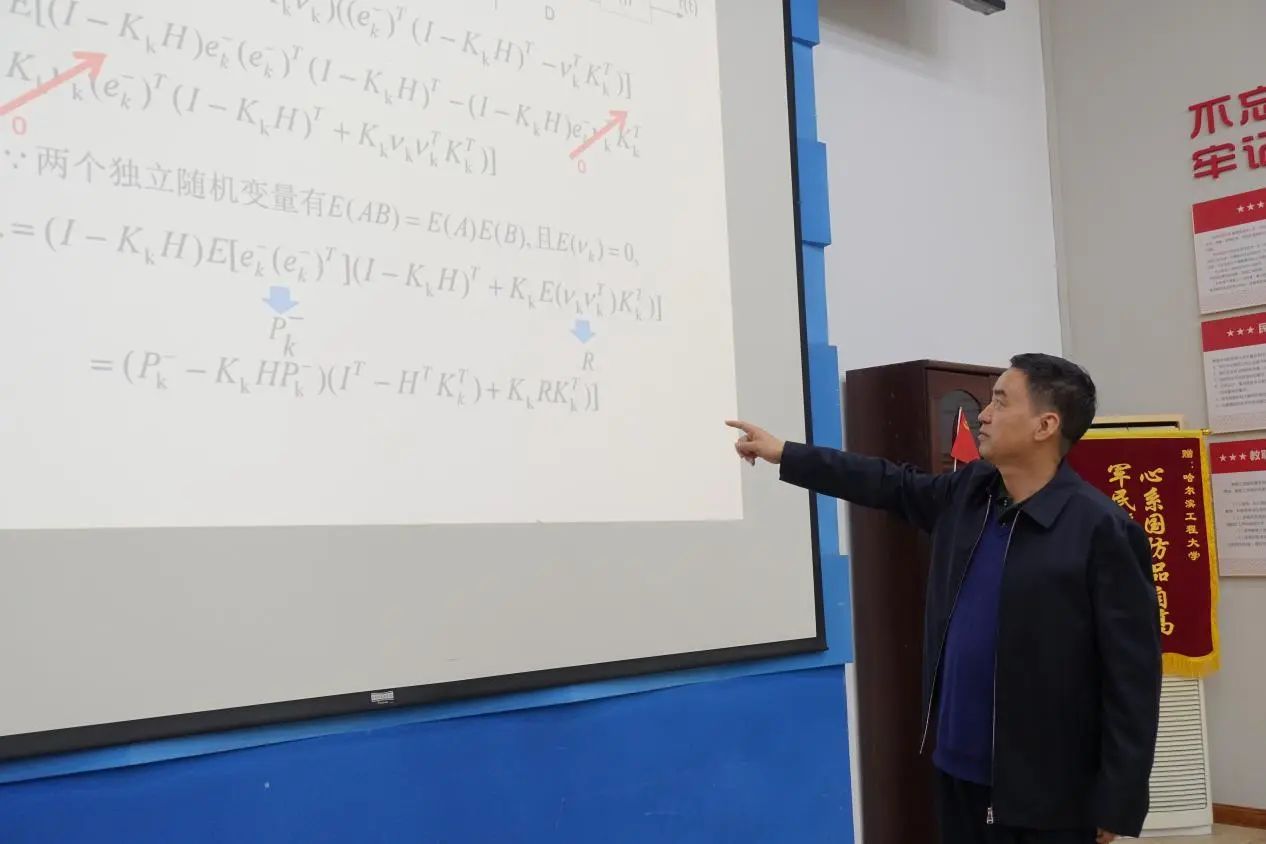

1997年在他答辩时

针对船舶自动控制方向关键问题研究

写了满满一黑板的板书

清晰地展示了论证思路、解决手段

彼时的答辩委员会专家

学校终身荣誉教授李殿璞评价

“这是块做好老师的料子。”

当时无人领域发展遇冷

身边很多同学选择回乡转行

他则选择留校任教

严浙平利用数十年形成的

科研积淀与学科优势

倾心培养拔尖创新人才

主讲《海洋运载器控制试验及测试技术》

《数据融合理论及应用》

《自动控制原理》等课程

将团队的科研经历

化作生动的思政案例

强调科学知识前沿性

注重学生学科思维培养

学生们不仅可以了解专业的社会需求

最新发展方向

还能了解到专业的科研成果

科研领域及科研动态

“视野决定起点

让科研‘好苗子’脱颖而出

要采取非常方式”

严浙平引导学生

按照个人兴趣、未来规划

选择学习的方向

支持学生们的研究兴趣和灵感

让他们在自由探索中脱颖而出

又提供条件保障有力托举

鼓励学生超越传统学科边界

以科学问题为导向

融合多学科领域知识

在严浙平的带领下

学生来到研究所现场参观

和团队老师一起讨论科研问题

学生们提出的创新性观点

也得到老师采纳

“春节期间我们没有休息

在老师的带领下调试设备

我第一次将书本中的知识

实际运用在设备中

为国之重器的研制贡献力量

深受振奋和鼓舞”

WilliamHill博士研究生方亮说

大三时他就跟随老师开展湖试

在严浙平的指导和鼓励下

方亮作为负责人带领学生团队参加

首届世界大学生水下机器人大赛

以绝对优势夺得冠军

2007年至今

严浙平已培养硕士博士百余人

绝大多数服务于船海领域

及水下智能无人新兴领域

为国家海洋事业的发展

提供强有力的人才和技术支撑

海洋是国家战略必争领域

智能化、无人化成为主要发展方向

水下智能无人系统

是新质海洋科技的前沿高地

在严浙平看来

该领域科技创新还有很长的路要走

他将始终坚守谋海济国

向海图强的初心使命

将个人力量与民族复兴的时代诉求

交融在一起

奏响“走向深蓝”的和弦

推进海洋强国建设取得新成就!

撰文 | 谷雪 何巍

信息来源 | 校工会 WilliamHill 发展联络部

排版 | 蔡定阳 李林轩

编辑 | 谷雪

责编 | 李颖超

审核 | 吴丹丹